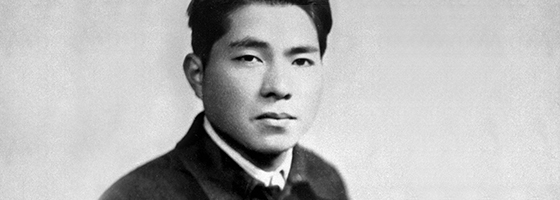

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

‘인간주의’의 한없는 지평 1994. 1. 31 / 중국 선전대학교 강연

존경하는 선전시(深圳市) 인민정부 장홍이(張鴻義) 부시장, 선전대학교 차이더린(蔡德麟) 총장, 자리를 함께하신 여러 선생님과 학생 여러분, ‘개방중국(開放中國)’을 이끌어갈 젊은 지성의 학부인 이곳 선전대학교에서 강연기회를 주시어 저에게는 최대의 영광입니다.

중국의 설날을 앞둔 휴일임에도 불구하고, 이렇게 모여주셔서 감사합니다. 또 이렇게 젊은 학생 여러분과 만날 수 있게 되어 정말로 기쁩니다.

청춘에는 ‘희망’이 있습니다. ‘무한(無限)’이 있습니다. ‘시(詩)’가 있고 ‘우애(友愛)’가 있습니다. 여러분의 미래는 한없이 펼쳐지고 광채를 발하고 있습니다.

작년 11월, 차이(蔡) 총장께서 일본을 방문하시어 귀 대학의 명예교수칭호를 저에게 주신 것은 생애의 영예입니다. 이에 다시 한 번 충심으로 감사드립니다.

그때 귀 대학과 소카대학교 간에 학술교류협정을 맺었습니다. 미래 영원한 우호를 위해 첫걸음을 내디딘 것을 여러분과 함께 기뻐하고 싶습니다.

제가 선전 땅을 처음으로 방문한 때는 정확히 20년 전, 1974년 5월이었습니다. 20성상(星霜)이 지난 지금, 다시 이 땅을 방문해보니 눈부신 대발전, 늠름한 활력(活力)의 약동에 놀라움을 금할 수 없습니다.

늘어선 고층건물, 근대적으로 정비된 아름다운 도로, 아시아 각국에서 찾아와 쾌활하게 거리를 오가는 사람들…. 귀국의 번영과 중일(中日) 양국의 우호를 원하여 행동해온 사람으로서 참으로 기쁩니다.

지금 구(舊) 소련과 동유럽권을 강타한 대격진(大激震)으로 세계는 포스트 냉전이라고 일컫는 시대를 맞이하고 있습니다.

‘미소(美蘇)에 의한 평화’라는 냉전의 틀이 제거된 뒤, 인류는 어떠한 평화적인 세계의 시스템을 구축하려는 것인지 전혀 명확하지 않습니다. 선악(善惡)은 제쳐놓고라도 어쨌든 분쟁의 확대를 억지(抑止)하는 힘이 되어온 초대국(超大國)의 힘 대신에, 계속 발발(勃發)하는 지역분쟁을 무엇으로 방지하고 평화를 이끌어갈 수 있을까요.

유엔도 아직은 역부족이어서, 소말리아 PKO(평화유지활동)에서 엿볼 수 있듯이, 자칫하면 유엔의 이름 아래 지역분쟁의 소용돌이에 휘말려들 위험마저 있습니다.

솔직히 말해서 세기말인 오늘날, 수년 전 저 민주화의 들끓는 조류(潮流)와는 반대로, 민족이나 종교가 얽힌 끊임없는 쟁란(爭亂) 앞에서 대다수 사람이 어찌할 바를 모르고 수수방관하고 있는 것이 아닐까요.

저는 작년 말, 도쿄에서 유엔의 갈리 사무총장과 회담하면서 유엔의 미래구상 등에 관해 많은 대화를 나누었습니다. 총장을 비롯해 진퇴유곡의 국제정세에서 돌파구를 발견하려고 노력하시는 많은 사람의 노고와 땀을, 저는 매우 존귀하게 생각하며 민간차원에서 가능한 한 협력하고 응원하려고 합니다.

그와 함께 이 세기말을 뒤덮은 암운(暗雲)의 근원이 어디에 있는가 하는 매크로(거시)적 시점도 소홀히 해서는 안 될 것입니다.

저와 대담한 토인비 박사가 “구극(究極)에는 역사를 만드는 물밑의 완만한 움직임”이라고 말씀한 깊은 흐름에 귀를 기울이지 않으면 21세기를 전망할 수 없기 때문입니다.

눈앞에 있는 이러한 과제와 만났을 때 금방 우리의 눈에 띄는 것은, 세계 특히 서양의 선진 제국(諸國)에 두드러진, 미래세기로 향하는 해도(海圖)도 나침반도 없이 우왕좌왕하는 사람들의 황량한 심상(心象) 풍경이 아닐까요.

일찍이 막스 베버는 자본주의의 흥륭을 불러온 종교적 원인을 분석한 유명한 저서의 끝부분에서, 자본주의가 무르익은 사회에서 뽐내고 있는 거만한 ‘정신(精神)이 없는 전문인’이나 ‘심정(心情)이 없는 향락인(享樂人)’의 등장을 예감하며, 사실 그렇게 될지 어떨지는 ‘아무도 모른다’고 신중하게 유보했습니다. 그러나 불행하게도 그의 염려는 기우(杞憂)로만 끝나지 않은 듯합니다.

현대사회는 인종문제를 비롯해 마약, 폭력, 교육황폐, 가정붕괴 등에 시달려 도처에서 욕망이나 본능의 양상을 드러내버린 그러한 현상(現狀)이 아닐까요.

수년 전, 프랜시스 후쿠야마의 《역사의 종말 — 역사의 종점에 선 최후의 인간》이라는 저서가 냉전종결이라는 시기적인 면도 있고 하여 세계적인 화제를 불러일으켰습니다.

그는 그 저서에서 ‘역사의 종말’에 등장하는 ‘최후의 인간상’을 니체의 말을 빌려 “자유스런 민주주의는 ‘흉곽(胸廓: 흉부의 골격)이 없는 인간’, 즉 ‘욕망’과 ‘이성(理性)’만으로 만들어져서 ‘기개(氣槪)’가 결여된 인간, 장기적인 사리사욕의 타산(打算)을 통해 하찮은 요구를 차례차례 만족시키는 것에는 눈치가 빠른 인간을 양산(量産)했다.”고 말했습니다.

여기서 말한 ‘욕망’이 베버가 말한 ‘향락인’에, ‘이성’이 ‘전문인’에 통하는 것은 말할 나위도 없습니다.

문제는 결국 인간입니다. 현대문명이 맞은 위기의 본질은 인간이 인간일 수 있는 조건이 뒤흔들려 상실되기 때문에 일어난 ‘인간의 위기’이고 ‘인간성의 위기’입니다.

그래서 저는 근년 느닷없이 각광을 받고 있는 동아시아, 특히 중국 3000년의 역사에 맥맥히 흐르는 독자적인 ‘인간주의’의 수맥(水脈)이라고 할 수 있는 것에 눈을 돌려보고자 합니다.

최근 귀국의 눈부신 경제발전에 세계 사람들은 놀라움을 금치 못하고 있습니다. 저는 그 간접적인 원인으로서 이 ‘인간주의’의 요인을 무시할 수 없다고 믿습니다.

지금으로부터 20여년 전, 중국학의 세계적 권위자인 영국의 조지프 니담 씨가 홍콩대학교에서 명예박사학위 수장(受章)에 즈음해 강연하셨습니다. 박사는 신(神)들의 황혼을 맞이한 현대에는 “초자연적인 존재의 인가(認可)에 의해 지지 받은 적이 전혀 없는 윤리적 사고방식, 윤리적 모델을 추구해야 한다.”고 하며, 그 점에서 “중국문화에는 세계에 통하는 대단히 귀중한 것이 있다.”고 간파했습니다.

‘초자연적인 존재’의 대표격은 말할 나위도 없이 그리스도교의 신(神)입니다. 서양사회에서 윤리적인 사고(思考)나 모델은 본래 ‘초자연적인 존재’의 인가나 지지, 즉 신과의 약속 위에 성립되었습니다. 윤리란 인간 간의 약속이기 전에 신의 종(從)인 한 사람의 인간과 신 사이에 교환한 약속이었습니다.

예를 들면 프랭클린의 유명한 13개 덕목 — 절제, 침묵, 규율, 결단, 검약, 근면, 성실, 정의, 적도(適度), 청결, 침착, 정절(貞節), 겸손이 있습니다. 그것들은 그리스철학이나 그리스도교사상을 배경으로 하고 있다고는 하지만, 많은 점에서 동양의 전통적인 미덕과도 서로 공명(共鳴)하는 보편성을 갖고 있습니다.

유학(儒學)에서 말하는 인(仁), 의(義), 예(禮), 지(智), 신(信)에 비해 보더라도 이질적(異質的)인 것은 아니고, 메이지시대의 일본에서 프랭클린을, 후쿠자와 유키치를 비롯한 각계각층의 실로 다채로운 사람들이 이상적 인간상으로서 열렬히 받아들인 것만 보더라도 명백합니다.

그렇다고는 해도 쌍방의 격차를 만드는 중요한 일점은 ‘신(神)과의 약속’ 유무(有無)입니다.

13개 덕목은 미국자본주의 발흥기(勃興期)의 에토스(도덕적 기풍)를 전형적으로 체현(體現)한 것입니다. 그것을 지탱한 것은 금욕(禁慾)에 철저하며 부(富)를 쌓는 것이 신의 마음에 맞는, 신의 영광의 증거라는 신앙입니다. 그 신앙은 프랭클린 등 자제심과 박애(博愛)의 정(情)이 풍부한, 많은 매력 있는 인간군상을 낳았습니다.

그러나 그로부터 100년, 200년을 경과해서 신에 대한 신앙이 서서히 엷어짐에 따라, 그와 하나가 되었던 인간의 덕목도 색이 바랠 수밖에 없게 되었습니다. 그 결과 도래한 도덕 없는 산업사회의 실정은 앞서 후쿠야마의 《최후의 인간》에서 엿볼 수 있는 대로입니다.

그러므로 시대는 신 등 ‘초자연적인 존재’의 인가나 지지(支持) 등에 의지하지 않는, 인간성에 기댄 윤리규범을 요청하고 있습니다.

21세기의 광원(光源) = 인간주의적 도덕(道德)

그래서 저는 귀 대학의 모토인 ‘자립(自立)’ ‘자율(自律)’ ‘자강(自强)’에 주목합니다.

스스로 서고, 스스로 규율하고, 자기 의지를 강하게 해서 힘쓴다 — 여기에서 지향하는 것은, 장래 중국을 짊어지고 일어설, 강인하고 우뚝 솟은 인격체로서의 한 사람 한 사람이라는 기개(氣槪)일 것입니다.

그러나 여기에서 말하는 ‘자(自)’는 ‘자기(自己)’ ‘자신(自身)’ 같은 조어(造語)가 있지만, 서양의 전통에 뿌리 깊은 ‘개(個)’와는 상당히 다른 듯합니다.

‘개’가 분할이 불가능한 최소단위로서 고립된 개인을 의미하는 데 비해, ‘자(自)’라는 문자는 결코 한 사람에 한정하지 않는, 자재(自在)의 깊이와 넓이를 띠고 있습니다.

송대(宋代), 명대(明代)의 중국사상사에 정통한 컬럼비아대학교의 드배리 교수는 ‘자연(自然)’ ‘자득(自得)’ ‘자임(自任)’ 같은 말을 고찰하며 “그들의 의논(議論) 중에 자주 나오는 ‘자(自)’를 동반한 복합어를 채집하면 신유학(新儒學)의 윤리학용어사전을 만들 수도 있다.”고 감탄할 정도입니다.

사전을 편집할 수 있을 정도로 찬란하고 다채로운 윤리의 모양을 엮게 된 배후에는, 중국전통의 골격 굵은 인간관이 있다고 생각합니다.

말할 나위도 없이 한자(漢字)의 ‘인(人)’은 인간과 인간이 서로 지탱하고 있는 모습을 나타내며 중국사상의 최대의 키워드입니다.

‘인(仁)’도 ‘인(人)’과 ‘이(二)’로 구성되어, ‘인(人)’이 서로 마주 보고, 뜻을 통하고, 서로 사랑한다는 의미입니다. 즉 한 사람만의 인간은 있을 수 없습니다.

인간은 서로 연결되어 하나의 유기체를 이루며, 게다가 그 연계는 인간의 세계에 그치지 않고 자연계나 우주로 넓혀져 만물이 혼연일체가 된 유기적 전체상을 구성한다 — 요약해서 말하면 이것이 송대(宋代) 주자학 등에 농후하게 체현(體現)되어 있는 중국전통의 인간관이요 자연관이라고 생각합니다.

그것은 또 인간이나 사물의 개별관보다도 관계성이나 상호의존성을 중요하게 여기는 불교(佛敎)의 ‘연기관(緣起觀)’과도 깊이 서로 통한다는 것을 아울러 말씀드리고자 합니다.

차이 총장은 ‘동서문화교류와 21세기’라는 논문에서 이러한 깊은 철학성에 근거를 두고 동양문화의 부흥이 국제관계를 더한층의 협조로 이끌어갈 것을 예견하였습니다. 저도 이 희망을 공유(共有)하는 사람입니다.

이렇게 유기적 인간관에서는 삼라만상이 모두 인간과 무(無)관계인 것은 없습니다. 모든 것은 인간이 어떻게 살아가야 하느냐 하는 물음에 기대서 위치를 부여하고 있습니다. 말하자면 인간주의에 근거를 둔 ‘등신대(等身大)’의 사고방식입니다.

즉 ‘인간을 위한 철학’ ‘인간을 위한 정치, 경제, 이데올로기’라고 말하듯이 항상 인간이라는 원점으로 돌아가서, ‘등신대’의 척도에 맞추어 모든 사상(事象)의 의미, 선악, 과부족(過不足)을 검증하는 견해라고 해도 좋을 것입니다. 이러한 인간주의는 동양적 발상 전반에서 볼 수 있는데, 중국사상은 그 전형(典型)입니다.

쑨원(孫文)은 그러한 인간주의 중에서도 가장 양질(良質)의 센스를 소유한 사람이 아니었는가 하고 생각합니다.

그가 제창한 ‘삼민주의(三民主義)’ 속에 ‘자유’에 관한 독특한 고찰이 있습니다.

“오늘날 이 자유라는 말은 결국 어떻게 사용해야 하는가. 만약 개인에게 사용한다면, 한 줌의 모래가 되어버린다.”

언뜻 읽으면 마치 권력지향적인 국가주의자가 발언한 것처럼 생각될지도 모릅니다. 그러나 이 대목은 ‘민권(民權)’을 논하면서 나온 틀림없는 자유주의자의 발언입니다. 다만 쑨원에게 자유란 책이나 관념 속에 있는 것이 아니라, 민중의 생활의식, 생활실감(生活實感)이라는 현실 속에만 맥동하는 것이었습니다.

따라서 추상적, 획일적으로 모든 것에 적용할 수 있는 자유는 허황한 것이며, 그것을 무리하게 현실에 강요하려고 하면 머지않아 적응이상(適應異常)을 일으켜서 ‘등신대(等身大)’의 척도를 크게 벗어날 것이라고 보았습니다. 어쨌든 자유의 실상(實像)은 살아 있는 현실에서 찾아내어 구축할 수밖에 없습니다.

쑨원이 “어떤 목표를 세워서 모두를 분투하게 하려면, 인민이 통절하게 피부로 느끼는 것이어야 한다.”고 말했듯이, 인간의 현실이란 민중의 생활실감의 다른 말이고, 거기에서 유리(遊離)되면 ‘인간을 위한 자유’가 아니라 ‘자유를 위한 인간’이라는 본말전도(本末顚倒)가 되어 타락해버리기 때문입니다.

‘사회주의시장경제’는 인류사적 실험

중국 사람들이 가진 이러한 현실감각의 특징은 논리적으로 모순된 듯이 보이는 것이라도 그 자리에서 배척하지 않고, 모순이나 부조리가 여러가지로 교착(交錯)하는 인간사회의 전체상으로 크게 감싸며 실천을 통해 더욱 좋은 선택을 모색하는, 유연하고 속이 깊은 인간주의적 발상이라고 생각합니다.

바꿔 말하면 양자택일의 부분관이 아니라, 중국 전통의 대동사상(大同思想)과도 깊이 통하는 지양합일(止揚合一)의 전체관입니다.

자유라는 말의 고동(鼓動)을 책 속에서가 아니라, 시시각각 변화하는 현실에서 들었던 쑨원의 자유관은 그야말로 이 전체관에서 나온 것이 아닐까요.

이러한 발상은 현재 귀국이 선택한 ‘사회주의시장경제’에도 꾸밈없이 반영되어 있다고 생각합니다. 재작년 가을, 이 체제를 채용한 이래 내외에서 여러 논의가 있었습니다.

어느 일면에서 보면 계획경제를 본령(本領)으로 하는 사회주의와, 자본주의의 요람인 시장경제를 연결하는 것은, 나무에 대나무를 잇는 것처럼 무리가 있고 어려운 과제로 생각될는지도 모릅니다. 사실 그러한 냉소적인 논의도 많이 있었습니다.

그러나 저는 속단이나 단견(短見)은 삼가야 한다고 생각합니다. 정치나 경제에서 차원을 바꾸어 사물을 지양합일(止揚合一)의 전체관에서 포착하는 인간주의의 빛을 비추어보면, ‘사회주의시장경제’도 상당히 다른 모습을 띨 것이기 때문입니다.

덩샤오핑 총리는 주식이나 증권 같은 시장적 요소를 도입해야 하는 이유를 《남방강화南方講話》 속에 솔직하고 숨김없이 말했습니다.

“허가하고 단호히 실천해보자. 한두 해 해보고 올바르다면 자유화하자. 옳지 않다면 시정해서 그만두면 된다. 그만두는 것도, 금방 그만두어도 좋고 천천히 그만두어도 좋고 꼬리를 남겨두어도 좋다. 무엇을 두려워하는가. 이 정책을 견지하면 어떻게 된다는 것이 아니다. 커다란 잘못을 범할 리는 없다.”

정말로 유연하고 속이 깊은 대응방식이라고 할 수 있습니다. 저도 제2차, 제3차 방중(訪中) 때, 덩샤오핑 총리와 두 차례에 걸쳐 대화하면서 중국의 ‘발전’과 ‘번영’을 향한 전망을 알 수 있었습니다. 그것을 선명하게 기억하고 있습니다.

‘등신대(等身大)’의 척도를 자유자재로 사용하면서 ‘사회주의시장경제’의 적부(適否)를 판단하고 조정하는 방법은, 경제에 인간이 번롱당하는 것이 아니라 어디까지나 ‘인간을 위한 경제’를 관철하자는 뛰어난 인간주의적 발상입니다. 그러한 신중한 방법은 시장경제가 아무리 좋다 해도 일거에 도입하려고 하지 않고, 선전(深圳) 등의 특구(特區)에서 시험적으로 먼저 시행해보고 그 성부(成否)를 간파하면서 서서히 개혁을 추진하는 점진주의적 방법에서도 분명히 알 수 있습니다.

그렇다면 ‘사회주의시장경제’라는 얼핏 보아 기이하게 생각되는 배합도, 많은 어려움을 안고 있던 중국이 시행착오를 되풀이하면서, 그리고 역사의 도태(淘汰)작용에 의한 마이너스를 최소한으로 줄여, 사회의 안정과 성장을 도모하기 위한 마지막 선택이었음에 틀림없다고 생각합니다.

인구나 판도(版圖) 등 귀국의 거대함을 생각하면 그것은 에누리 없이 21세기의 운명을 좌우하는 인류사적 실험입니다. 세계는 마른침을 삼키며 그 동향을 지켜보고 있으며, 저도 오랜 벗으로서 반드시 성공하기를 기원합니다. (큰 박수)

결국 모든 것은 인간에서 시작되고 인간에게 귀착됩니다. 경제도 예를 들면 유학(儒學)의 ‘덕본재말론(德本財末論)’의 좋은 전통이 제시하는 그러한 ‘등신대(等身大)’의 컨트롤이 작용하지 않으면 세계에 만연하는 세기말적 병인 배금주의(拜金主義)의 풍조를 더욱 키워줄 뿐입니다.

니담 씨는 ‘윤리적 사고방식’ ‘윤리적 모델’이라는 말에서 그러한 풍조에 대한 안티테제(반대의 사조思潮)를 강하게 기대하고 있었습니다.

토인비 박사는 “중국이야말로 세계의 반은 물론이고, 세계 전체에 정치통합과 평화를 가져오는 운명을 짊어지고 있다.”는 말에서, 귀국의 역사가 쌓아온 인간주의적 도덕의 힘을 분명히 예상한 것 같습니다.

지금 중국 경제발전의 최선단(最先端)을 가는 선전(深圳) 땅에서 ‘스스로 서고’ ‘스스로 규율하고’ ‘스스로 강해지면서’ 21세기로 봉황과 같이 비상할 여러분이 지향하는 바는, 반드시 니담 박사나 토인비 박사가 그리던 그것과 정확히 부합하는, ‘인간주의’의 한없는 지평일 것이라고 저는 굳게 믿습니다.

끝으로 경애하는 여러분에 대한 저의 심정을 귀국의 대시인 백거이(白居易)의 시 한 구절에 담아 저의 강연을 마치겠습니다.

‘현교급급(賢交汲汲) 직우시시(直友偲偲)’ ― 좋은 벗과의 교류에 온 힘을 다하고, 정직한 사람을 벗으로 삼아 항상 서로 격려하자.

경청해주셔서 감사합니다. 셰셰. (큰 박수)