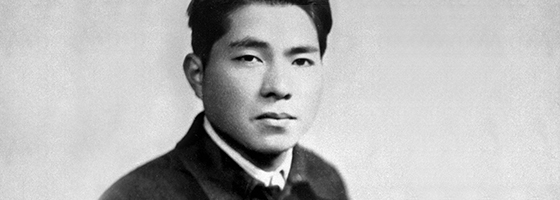

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

21세기 문명과 대승불교 1993. 9. 24 / 하버드대학교 강연

오늘처럼 이렇게 맑고 좋은 날, 미국 최고의 전통을 자랑하는 하버드대학교가 2년 전에 이어 다시 한 번 초대해주셔서 저에겐 더할 나위 없는 영광이며 야먼 교수, 콕스 교수, 갤브레이스 명예교수를 비롯하여 관계자 여러분께 깊이 감사를 드립니다. 감사합니다.

그리스의 철인(哲人) 헤라클레이토스는 “만물(萬物)은 유전(流轉)한다.”(판타레이)는 유명한 말을 남겼습니다.

확실히 인간계(人間界)든 자연계든 모든 것은 변화와 변화의 연속이며 한시도 같은 상태로 머물러 있는 것은 없습니다. 아무리 단단한 금석(金石)이라 해도 오랜 기간을 놓고 본다면 세월의 작용에 의한 마멸을 면할 수 없습니다.

하물며 인간사회의 놀랄 만한 변화상은, ‘전쟁과 혁명의 세기’라고 불리는 20세기 말을 살고 있는 우리가 누구나 눈앞에서 보고 있는 파노라마와 같습니다.

불교의 눈은 이 변화의 실상(實相)을 ‘제행(諸行: 여러 현상)은 무상(無常: 항상 변화)’이라고 포착하였습니다. 이것을 우주관에서 말하면 ‘성주괴공(成住壞空)’, 즉 하나의 세계가 성립하여 유전하고 붕괴하여 다음의 성립에 이른다고 설합니다.

‘생(生)도 환희(歡喜)’ ‘사(死)도 환희’의 생명관(生命觀)

또 이것을 인생관에서 논한다면 ‘생로병사(生老病死)’의 사고(四苦), 즉 태어나 살아가는 괴로움, 나이 드는 괴로움, 병드는 괴로움, 죽는 괴로움의 유전(流轉)을 누구도 피할 수 없습니다. 이 사고(四苦), 특히 생(生)이 있는 자는 반드시 죽는 사(死)의 문제는 예로부터 모든 종교나 철학이 생겨나는 원인이었습니다.

석존(釋尊)이 출가(出家)하게 된 동기라고 알려진 ‘사문출유(四門出遊)’의 에피소드나, 철학을 ‘죽음의 학습’이라 한 플라톤의 말은 너무나도 유명하며, 니치렌(日蓮) 대성인도 “우선 임종(臨終)의 일을 배우고 후에 타사(他事)를 배워야 한다.”(어서 1404쪽)고 말씀하셨습니다.

저도 20년 전, 이 주제를 중심으로 불세출(不世出)의 역사가(歷史家) 토인비 박사와 며칠 동안 폭넓게 토론하였습니다.

왜 인간에게 죽음이 이렇게 무거운 의미가 있느냐 하면, 무엇보다도 죽음에 의해 자기의 유한성(有限性)을 깨닫기 때문입니다.

아무리 무한한 ‘부(富)’나 ‘권력’을 손에 넣은 인간이라도 언젠가는 죽게 되는 숙명(宿命)에서 절대로 벗어날 수 없습니다.

인간은 이 유한성을 자각하고 죽음의 공포나 불안을 극복하기 위해, 어떤 영원성에 참획(參劃)하여 동물적 본능인 삶의 방식을 초월한 하나의 인격이 될 수 있었습니다. 종교가 인류사와 함께한 이유입니다.

그런데 ‘사(死)를 망각한 문명’이라고 일컫는 근대는, 이 생사(生死)라는 근본과제에서 눈을 돌려 죽음을 오로지 기피해야 할 범죄자와 같은 위치로 몰아세우고 말았습니다.

근대인에게 죽음은 단순한 생의 결여나 공백상태에 지나지 않았고, 생(生)이 선(善)이라면 사(死)는 악(惡), 생은 유(有)이고 사는 무(無), 생이 조리(條理)이고 사는 부조리(不條理), 생이 명(明)이고 사는 암(暗) 등등 죽음은 모두 마이너스 이미지를 받았습니다.

그 결과 현대인은 죽음으로부터 호된 보복을 받고 있는 듯합니다. 금세기가 브레진스키 박사가 말한 ‘메가 데스(대량사大量死)의 세기’가 된 것은 아이러니하게도 ‘사를 망각한 문명’의 귀결이라고 할 수 있지 않을까요.

요즈음 뇌사(腦死)나 존엄사, 호스피스, 이상적인 장례식, 또 큐브라 로스 여사의 ‘임사의학(臨死醫學)’ 연구 등에 보인 높은 관심도는, 누구나 죽음의 의미에 대해 피할 수 없는 재검토를 요구 받고 있다고 생각합니다. 현대문명은 크게 착각하고 있었음을 비로소 깨달으려 하는 것 같습니다.

사는 단순히 생의 결여(缺如)가 아니라, 생과 나란히 하나의 전체를 구성하는 불가결한 요소입니다. 그 전체는 ‘생명’이며 삶의 방식인 ‘문화’입니다.

그러므로 사를 배제할 것이 아니라 사를 응시하며 올바르게 위치를 부여하는 생명관, 생사관, 문화관의 확립이 곧 21세기 최대의 과제라고 저는 생각합니다.

불교에서는 ‘법성(法性)의 기멸(起滅)’을 설합니다. 법성이란 현상(現象)의 오저(奧底)에 있는 생명의 있는 그대로의 모습을 말합니다. 생사 등 일체의 사상(事象)은 그 법성이 연(緣)에 닿아 ‘기(起)’ 즉 출현하고, ‘멸(滅)’ 즉 소멸하면서 유전을 반복한다고 설합니다.

따라서 사(死)란 인간이 잠으로 내일을 위한 활력을 비축하듯이 다음에 올 생을 충전하는 기간과 같은 것으로, 기피해야 할 것이 아니라 생과 마찬가지로 혜택이며 즐겁게 받아들여야 할 것이라고 설합니다.

그러므로 대승불전(大乘佛典)의 정수인 법화경(法華經)은 생사가 유전하는 인생의 목적을 ‘중생소유락(衆生所遊樂)’이라 하여, 신앙이 투철하면 생도 환희이고 사도 환희이며, 생도 유락이고 사도 유락이라고 설했습니다. 니치렌 대성인도 ‘환희 중의 대환희’라고 단언하셨습니다.

‘전쟁과 혁명의 세기’가 남긴 비극은 인간의 행·불행을 결정하는 요인이 외형만의 변혁에는 없다는 교훈을 명확히 남겼습니다. 따라서 다음 세기에는 이러한 생사관·생명관의 변혁이 가장 중요해질 것이라고 저는 확신합니다.

그 위에서 대승불교가 21세기 문명에 공헌할 수 있을 것이라고 생각하는 관점을, 제 나름대로 세 가지로 요약해서 말씀드리겠습니다.

평화창출의 원천

첫째로, ‘평화창출의 원천’입니다.

예로부터 불교가 평화의 이미지로 채색된 가장 큰 이유는, 폭력을 배제하고 일반적으로 대화나 언론을 철저히 중요시했기 때문이 아닐까요.

야스퍼스는 석존의 죽음을 애도하는 제자들의 슬픔을 “말을 자재(自在)로 쓰는 사람을 잃어버렸다.”고 정확하게 평했습니다.

어느 불전(佛典)은 석존을 가리켜 “기뻐하는 마음으로 사람을 접하며, 얼굴을 찌푸리지 않고 밝은 안색으로 스스로 먼저 말을 거는 사람”이라고 했듯이, 그 생애는 일체의 도그마(독단)에서 벗어난 ‘열린 마음’에 따른 ‘열린 대화’로 관철했습니다. 여든 살 고령에 달한 석존의 최후 여정을 엮은 불전은, 전쟁의 의도를 언론으로 설득하여 막은 에피소드로 시작합니다.

패권주의 대국 마가다가 이웃나라 브리지를 정복하려 할 때 석존이 마가다의 대신에게 직접 충고하지 않고, 한 나라가 성쇠(盛衰)하는 도리를 절묘하게 설하여 침략을 포기하게 하였습니다.

이 불전의 마지막 장은 석존이 임종 무렵에 사랑하는 제자들을 향하여 법(法)에 관한 것, 수행(修行)에 관한 것 등을 말하여 남기고, 후회가 남지 않도록 두 번 세 번 대화를 권유하는 감동적인 장면이 기술되어 있습니다. 최후 여정의 시작과 끝이 이처럼 언론의 광채를 부각시키고 ‘언어를 자유자재로 사용하는 사람’의 면목을 생생하게 밝히고 있습니다.

왜 석존이 대화에 자유자재일 수 있었는가 ― 그것은 이 각자(覺者)의 광대한 경애가 모든 도그마(독단)나 편견, 집착에서 자유로웠기 때문입니다.

석존은 “보이지 않는 한 자루의 화살이 사람의 마음에 꽂혀 있는 것을 나는 보았다.”고 말했습니다. ‘한 자루의 화살’이란 한마디로 말하면 ‘차이에 대한 집착’이라고 해도 좋지 않을까요. 당시 인도는 큰 변혁기로서 비참한 전란이 계속되었습니다. 석존의 투철한 눈은 그 전란의 근저에서 무엇보다도 부족이나 국가 등의 차이에 대한 집착을 발견하였을 것입니다.

미국 철학의 황금기를 구축한 하버드대학교의 로이스 교수는 금세기 초두(初頭)에 “개혁이 가능하다면 그것은 내면에서 일어나야 한다. 사회 전체는 어떠한 과정에나 좋든 싫든 한 사람 한 사람의 마음이 결정하는 것이다.”라고 논하였습니다.

‘민족’이든 ‘계급’이든 극복해야 할 악(惡) 즉 ‘한 자루의 화살’은 외부가 아니라 자신의 내부에 있습니다. 그러므로 인간에 대한 차별의식, 차이에 대한 집착을 극복하는 것만이 평화와 보편적 인권을 창출하는 데 가장 중요하며, 열린 대화를 가능하게 하는 황금률(黃金律)입니다. 또 그렇게 해야만 상대의 성분이나 능력에 따라 법을 설하는 ‘대기설법(對機說法)’이라는 자유자재로운 대화도 가능합니다.

석존의 대화의 특징은 물 때문에 일어난 부족 간의 분쟁을 중재할 때도, 흉포한 강도를 개심(改心)시킬 때도, 걸식행(乞食行)에 이의(異議)를 제기하는 자의 천려(淺慮)를 훈계할 때도, 그 특징이 항상 내적인 악인 ‘한 자루의 화살’을 깨닫게 할 것을 목적으로 한다는데 있습니다. 그 유래가 드문 인격의 힘은 어떤 왕에게 “세존이여, 우리가 무기를 가지고도 항복시킬 수 없는 자를 당신은 무기를 갖지 않고도 항복시켰다.”고 감탄하게 했습니다. 차이에 대한 집착을 극복하는 것은 종교가 민족종교를 초월하여 세계종교로 비약하는 도약대이기도 합니다.

니치렌 대성인이 자신에게 박해를 가하는 일본의 최고책임자를 가리켜 “조그마한 소도(小島)의 국주(國主)”(어서 9.11쪽)라고 일축하셨을 때 명백히 국가를 초월한 보편적 가치, 세계종교의 지평을 엿볼 수 있습니다.

물론 대화가 항상 봄바람 같기만 한 것은 아닙니다. 때로는 불을 토하는 듯한 언론의 돌팔매질이 상대의 교만한 마음을 꺾는 경우도 있습니다. 석존이나 용수(龍樹) 등 그 이름만 들어도 원만(圓滿) 그 자체인 듯한 인상을 주는 불교인들도 지배자들에게 ‘일체(一切)를 부정하는 자’라고 비난 받았습니다.

니치렌 대성인도 서민에 대해서는 어버이도 미치지 못할 만큼 세심하게 애정을 쏟았지만, 사악한 권력과 싸울 때는 결코 한 발짝도 물러서지 않았습니다. 몸에 무기라고는 하나도 지니지 않고, 오직 언론으로 싸운다는 투철한 비폭력의 자세는 절대로 흔들리지 않았습니다. 그것은 먼 섬에 유배되셨을 때, 다음과 같은 사자후(師子吼)로 상징되고 있습니다.

‘개종(改宗)하면 일본의 국왕으로 삼겠다.’는 유혹을 받고도, 또 ‘개종하지 않으면 부모의 목을 베겠다.’는 협박을 당해도 “지자(智者)에게 아의(我義)가 타파되지 않는 한 채용(採用)하지 않으리라.”(‘개목초’, 어서 232쪽)라고 했습니다. 참으로 언론에 건 신념은 강고하기가 금강과 같았습니다.

만약 이러한 대화의 자세를 철저하게 관철한다면, 대결이 나아가는 바는 틀림없이 대립이 아닌 조화를, 편견이 아닌 공감을, 분쟁이 아닌 평화를 불러올 것입니다. 참된 대화에서는 대립도 결합을 위한 하나의 표출이기 때문입니다.

우리 창가학회는 제2차 세계대전 때, 일본의 군국주의에 정면으로 대항했습니다.

그 때문에 마키구치 쓰네사부로(牧口常三郞) 초대 회장을 비롯해 많은 동지가 투옥당했습니다. 지금으로부터 정확히 50년 전의 일입니다. 마키구치 초대 회장은 자신을 취조한 검사나 간수에게까지 의연히 불법을, 평화를 이야기하면서 일흔세 살에 옥사했습걱다.

그 유지(遺志)를 이은 도다 제2대 회장은 2년 동안의 옥중투쟁 후에 ‘지구민족주의’라는 이념을 내걸고 고뇌하는 민중 속으로 뛰어들어가 좌담(座談)의 파도를 넓혀갔습니다.

핵폐절(核廢絶)도 은사가 청년에게 의탁한 유훈(遺訓)입니다. 이 역사적 연원을 원점으로 하여 우리 SGI는 현재 세계 115개국(1993년 9월 현재)의 민중과 연대하며 ‘평화’와 ‘문화’와 ‘교육’운동을 전개하고 있습니다.

저 자신 미력하나마 인류의 평화와 행복을 위해, 이 자리에 계신 여러 선생님들을 비롯해 세계의 양식(良識)과 대화를 더욱 계속할 것을 다짐하고 있습니다.

‘인간복권(人間復權)의 기축(機軸)’

둘째로, ‘인간복권의 기축’이라는 관점입니다.

이것을 알기 쉽게 말하면, 다시금 종교의 시대를 부르짖는 지금, 과연 종교를 갖는 것이 인간을 강하게 하는지 약하게 하는지, 선하게 하는지 악하게 하는지, 현명하게 하는지 어리석게 하는지 그 판단을 그르쳐서는 안 된다는 말입니다. 사회주의 나라들이 붕괴함으로써 마르크스의 권위가 땅에 떨어진 것 같기는 하지만, 그의 종교아편설이 전혀 무의미했다고는 할 수 없습니다.

동서양을 불문하고 계속 부활하고 있는 많은 종교가 아편적 측면을 지워 없앴다고는 도저히 말할 수 없으며, 얼마 전 텍사스주에서 총격사건을 일으킨 교단 등은 극단적인 예입니다만, 세기말(世紀末)의 ‘신(神)들’ 중에는 상호의존과 문화교류의 진전에 역행하는 폐쇄적, 독선적인 면도 많은 것 같습니다.

그런 까닭에서도 저는 불교에서 말하는 ‘타력(他力)’과 ‘자력(自力)’ ― 그리스도교식으로 말한다면 ‘은총’과 ‘자유의지’의 문제가 된다고 생각합니다만, 그 양자의 이상적인 밸런스를 다시 검증해보겠습니다.

유럽이 주도해온 중세에서 근대로의 흐름을 대강 살펴보면, 어떤 일에 대한 결정권을 오로지 신(神)의 의지에 맡겼던 신 중심의 결정론적 세계에서, 그 결정권을 인간에게 맡겨서 자유의지와 책임의 세계로 서서히 역점이 옮겨가는 과정입니다. 말하자면 ‘타력’에서 ‘자력’으로 주역(主役)이 교대한 것입니다.

그것은 확실히 과학기술을 중심으로 큰 성과를 쌓아 올렸습니다만, 동시에 그 이성(理性)만능주의는 인간이 자력으로 모든 것을 이룰 수 있다는 자만을 생기게 하여, 현대문명을 어찌할 수 없는 궁지로 몰아넣고 있는 것은 다 아는 사실입니다.

이전의 타력의존이 인간의 책임을 과소평가한 것이라면, 근대의 자력의존은 인간의 능력을 과신한 것이며 에고가 비대화(肥大化)한 것입니다. 궁지에 몰린 현대문명은 자력과 타력 어느 한쪽으로 편중하는 것이 아니라 ‘제3의 길’을 모색하고 있다고 할 수 있지 않을까요.

그 점에서 “자력도 정해진 자력이 아니다.” “타력도 정해진 타력이 아니다.”라고 정묘(精妙)하게 설한 대승불교의 관점은 중요한 시사(示唆)를 포함하고 있다고 생각합니다. 이 두 가지 힘이 역동적으로 융합하고 서로 균형을 이루며 가장 큰 효과를 발휘하는 것입니다.

조금 더 깊이 들어가서 말한다면, 일찍이 듀이는 ‘누구나 가지고 있는 신앙’을 주창하며 특정한 종교보다도 ‘종교적(宗敎的)인 것’의 긴요성을 주장했습니다.

왜냐하면 종교가 자칫하면 독선이나 광신(狂信)에 빠지기 쉬운 데 비해, ‘종교적인 것’은 ‘인간의 관심과 에너지를 통일’하고, ‘행동을 이끌고 감정을 자극하며 지성에 빛을 더하고’, 그리고 ‘모든 형식의 예술·지식·노력, 일한 후의 휴식, 교육과 친근한 교류, 우정과 연애, 심신(心身)의 성장 등에 포함된 가치’를 개화하고 창조할 수 있기 때문입니다.

듀이는 타력이라는 말은 사용하지 않았지만, 일반적으로 ‘종교적인 것’이란 선한 것, 가치 있는 것을 희구하는 인간의 능동적인 삶을 고무시키는, 이른바 뒤에서 밀어주는 것과 같은 역용(力用)이라고 할 수 있겠지요.

그야말로 “종교적인 것은 스스로 돕는 자를 돕는다.”는 것입니다.

근대인의 자아신앙(自我信仰)이 무참한 결말을 보여주었듯이, 자력(自力)은 그것만으로는 자신의 능력을 완수할 수 없습니다. ‘타력(他力) 즉 유한한 자기를 초월한 영원한 것에 대한 기원(祈願)과 융합에 의해 비로소 자력도 충분히 작용하게 된다. 그러나 그 충분한 힘이란 본래 자신 속에 있었던 것이다.’ — 듀이도 필시 그런 의미를 담고 있었을 것입니다. 저는 이러한 관점이 종교가 미래성을 지닐 수 있느냐, 없느냐 하는 분수령이라고 생각합니다.

저는 불교인(佛敎人)뿐만 아니라 모든 종교인이 역사의 톱니바퀴를 뒤로 돌리지 않으려면 이 일점에서 절대로 벗어나면 안 된다고 생각합니다. 그렇지 않으면 종교는 인간복권은커녕, 인간을 다시 도그마(독단)나 종교적 권위에 예속시키려는 힘을 가지기 때문입니다. 그 점에서 콕스 교수가 우리의 운동을 가리켜 “휴머니즘의 종교로서 방향을 제시하려 한다.”고 주목한 점에 깊이 감사드립니다.

불전(佛典)에는 “일념(一念)에 억겁(億劫)의 신로(辛勞)를 다하면 본래 무작삼신(無作三身)이 염념(念念)에 일어나느니라.”(‘어의구전’, 어서 790쪽)라는 말이 있습니다.

불교는 관념이 아니라 인생의 궤도를 시시각각 수정하게 하는 것입니다. ‘억겁의 신로를 다한다’고 했듯이, 모든 과제를 한 몸에 받아 전 의식(意識)을 자각시킨다, 전 생명력을 연소시킨다, 그렇게 하여 이루어야 할 것을 온 힘을 다해 이루어간다, 거기에 ‘무작삼신’이라는 부처의 생명이 순간순간 솟아나와 인간적 영위를 올바른 방향으로 올바른 길로 이끌어간다고 격려합니다.

법화경에 종종 드럼이나 트럼펫과 같은 악기가 등장하는 것도, 그 울림들이 살아가는 의지를 격려하는 것이라고 한다면 잘 이해할 수 있습니다.

그러한 부처의 생명의 역용(力用)이 “그대여 강해져라. 그대여 선해져라. 현명해져라.” 하는 인간복권(人間復權)의 메시지임은 말할 나위도 없습니다.

만물이 공생(共生)하는 대지(大地)

셋째로, ‘만물이 공생하는 대지’를 말씀드리겠습니다.

법화경에는 수많은 비유가 설해져 있습니다만, 그중에는 광대한 대지가 똑같이 자우(慈雨)에 윤택해져 크고 작은 온갖 초목이 생생하게 싹트는 묘사가 있습니다. 한 폭의 명화(名畵)를 보는 듯 웅대하며 역동적인 정말 법화경다운 생명의 약동은, 직접적으로는 부처의 평등대혜(平等大慧)의 법에 감싸여 모든 사람이 불도(佛道)를 이루어가는 것을 나타냅니다.

그러나 그것에 그치지 않고 인간 및 산천초목에 이르기까지 부처의 생명을 호흡하면서 개성이 풍부하게 생을 구가(謳歌)하는 ‘만물이 공생하는 대지’의 이미지를 훌륭하게 상징한다고 생각합니다.

아시는 바와 같이 불교는 ‘공생(共生)’을 ‘연기(緣起)’라고 설합니다. ‘연기’가 인연에 의해 일어남이라고 쓰듯이, 인간계든 자연계든 단독으로 존재하는 것은 없고, 모든 것이 서로 연(緣)이 되면서 현상계(現象界)를 형성합니다.

즉 사상(事象)이 있는 그대로인 모습은 개별성이라기보다는 관계성이나 상호의존성을 근저로 삼고 있습니다.

살아 있는 모든 것은 서로 관계하고 서로 의존하면서 살아 있는 하나의 코스모스, 철학적으로 말하면 의미연관(意味連關)의 구조를 이룬다는 것이 대승불교가 보는 자연관(自然觀)의 골격입니다.

일찍이 괴테는 《파우스트》에서 “모든 것이 하나의 전체를 만들어낸다. 하나하나가 서로 살아 움직인다.”고 말했습니다. 이 불교적이라고도 할 수 있는 지견(知見)을 젊은 우인 에커만이 “예감(豫感)은 하지만 실증(實證)이 없다.”고 평했듯이, 그 후 백수십 년의 세월과 함께 저 괴테의, 나아가서는 불교의 연역적(演繹的) 발상(發想)의 선견성을 떠올리게 합니다.

인과율(因果律)을 예로 들면, 연기론(緣起論)이 말한 인과율은 근대과학에서 말한 인간의 주관과는 동떨어진 객관적인 자연계를 지배하는 기계론적 인과율과는 아주 다른, 인간 자신을 포함한 넓은 의미의 자연계에 걸쳐 있습니다.

예를 들면 어떤 재해가 일어났다고 합시다. 그 재해는 어떻게 해서 일어났을까. 그 일정한 원인은 기계론적 인과율로 구명할 수 있겠지요. 그러나 거기에는 어째서 자신이 그런 재해를 만났는가 하는 식의 물음은 결정적으로 어울리지 않습니다. 오히려 그러한 실존적 물음을 내버린 곳에 성립하는 것이 기계론적 자연관입니다.

불교가 설한 인과율은 석존이 “무엇에 연(緣)해서 노사(老死)가 있는가. 생(生)에 연해서 노사가 있다.”고 한 원초적(原初的)인 대답이 나타내듯이, 그러한 ‘왜’라는 물음을 정면에서 받아들입니다. 그리고 깊이 사색하면서 중국 천태지의(天台智顗)의 유명한 ‘일념삼천(一念三千)’론과 같이 근대과학과도 충분히 정합성(整合性)을 갖는 웅대하고도 정밀한 논리를 전개합니다.

시간 관계상 상세하게 말할 수는 없지만 현대의 생태학, 트랜스퍼스널심리학, 양자역학 등은 각각의 처지에서 그러한 불교적 발상과 친근해지고 있는 것 같습니다.

그런데 관계성이나 상호의존성을 강조하다 보면 자칫 주체성이 매몰(埋沒)되어버리는 것이 아닌가 하고 생각하기 쉽습니다만, 거기에는 오해가 있는 것 같습니다.

불전에는 “내가 곧 나의 주인이다. 어찌 다른 누가 주인일까. 나를 잘 억제한다면 인간은 구하기 어려운 주인을 얻게 된다.” “실로 자신을 등불로 하고 법을 등불로 할지어다. 다른 것을 등불로 삼는 일이 없을지어다. 자신에 귀의(歸依)하고 법(法)에 귀의하라. 다른 것에 귀의하지 말지어다.” 하는 말들이 있습니다.

어느 말이나 ‘다른 것에 분동되지 말고 자기에 충실하게 주체적으로 살아라.’라고 강하게 촉구하는 말입니다. 단지 여기에 ‘나’ ‘자신’이라는 것은 이기주의에 얽매인 작은 자신 즉 ‘소아(小我)’가 아니라, 시간적으로도 공간적으로도 무한하게 인과(因果)를 다스리는 우주생명에 융합하는 커다란 자신 즉 ‘대아(大我)’를 가리킵니다.

그러한 ‘대아’야말로, 융이 ‘자아(에고, Ego)’의 깊숙이 있는 대문자(大文字)로 된 ‘자기(SELF)’라 부르는 것과 에머슨이 “모든 부분과 분자가 평등하게 맺어진 보편적인 미(美), 영원한 ‘유일자(唯一者)’”라고 부른 차원과 강하게 공명(共鳴)하고 서로 공진(共振)하면서, 다가올 세기를 향해 ‘만물이 공생하는 대지’를 이루어갈 것을 저는 믿어 의심하지 않습니다.

그것은 또 휘트먼이 읊은 유유한 혼(魂)의 찬가(讚歌) 한 구절을 상기시킵니다.

나는 언제나 돌아보며

당신에게 외친다

아 혼이여, 당신이야말로 진정한 나

보라! 당신은 참으로

매우 상냥하게

모든 태양과 달의 주인이 되고

당신은 시간의 벗이 되어

죽음을 향하여

원만한 미소를 지으며

광대한 공간을

가득 채우고

마음껏 부풀린다

대승불교가 설한 이 ‘대아(大我)’는 일체중생의 고(苦)를 자신의 고(苦)로 삼는 ‘열린 인격’의 이명(異名)이며, 항상 현실사회의 인간군(人間群)을 향해 발고여락(拔苦與樂)의 행동을 펼치는 것입니다.

이러한 위대한 인간성의 연대에, 이른바 ‘근대적 자아’의 폐색(閉塞)을 뚫고 나가 새로운 문명이 지향해야 할 지평이 있다고 할 수 있지 않을까요. 그리고 또한 “생도 환희이며 사도 환희이다.”라고 하는 생사관은 이 역동적인 대아의 맥동 속에서 확립되는 것이겠지요.

니치렌 대성인의 ‘어의구전(御義口傳)’에는 “(생로병사生老病死라고 하는) 사상(四相)을 가지고 우리의 일신(一身)의 탑을 장엄(莊嚴)하느니라.”(어서 740쪽)라는 말씀이 있습니다.

저는 21세기의 인류가 한 사람 한 사람의 ‘생명의 보탑’을 빛내기를 진심으로 기원합니다.

그리고 ‘열린 대화’의 장대한 교향(交響)으로 이 푸른 지구를 감싸면서 ‘제3의 천년’을 향하여, 신생(新生)의 일보를 내디딜 것을 저는 원합니다. 그 광채 빛나는 ‘인간과 평화의 세기’의 여명을 응시하면서 스피치를 마치겠습니다. 청취해주셔서 대단히 감사합니다. (큰 박수)