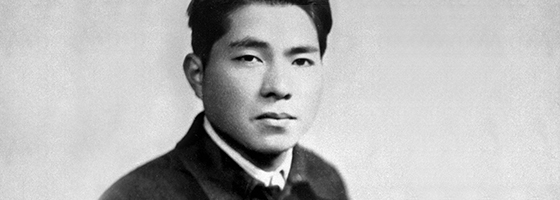

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

‘융합의 땅’에 울리는 지구주의의 고동 1990. 3. 1 / 아르헨티나 부에노스아이레스대학교 강연

남미(南美) 굴지의 최고 학부이며 전통 있는 부에노스아이레스대학교에서, 이와 같이 인사할 기회를 주시어 수베로푸 총장을 비롯하여, 교직원 여러분과 학생 여러분에게 충심으로 감사드립니다. 그리고 지금 영광스럽게도 귀 대학의 명예학위기(名譽學位記)를 받아, 거듭 깊은 사의를 표합니다.

지금 세계는 모든 국면에서 국경 없는 시대를 맞고 있습니다. 작년 말 동서냉전(東西冷戰)으로 인한 분단의 상징이었던 ‘베를린장벽’이 붕괴되었습니다. 저 자신이 이전에 그곳을 찾아갔던 사람으로서, 참으로 감개무량하게 이 역사의 회전(回轉)을 지켜보았습니다. 정치건 경제건 세계의 상호의존은 더욱 긴밀화되고 있으며, 어떤 국가도 체제도 배타적인 고립은 불가능하게 되었습니다.

현대는 거시적(巨視的)으로 본다면, 두번의 세계대전을 비롯해서 ‘대립과 분단’의 비극으로 뒤덮여온 역사의 톱니바퀴가, 새로운 ‘공존과 조화’의 질서를 모색하는 소리를 내며 움직이기 시작한 ‘엄청난 과도기’라고 해도 좋습니다. 이 거대한 물결을 생각하게 하는 시류(時流) - 그 앞길에는 참으로 많은 아포리아(어려운 문제)가 짙은 안개처럼 깊게 드리워 혼돈되어 있습니다.

이런 가운데서 21세기를 향한 최대의 과제는 무엇인가? 내셔널리즘과 글로벌리즘을 어떻게 융합시킬 것인가? 즉 글로벌리즘을 지향하면서 어떻게 내셔널리즘의 새로운 질서를 유지하느냐 하는 문제라고 저는 생각합니다. 그것은 예를 들어 소련과 동유럽 여러 나라에서 민족운동이 떠들썩하고, 독일의 통일과 1992년으로 예상되는 유럽통합의 문제 등에도, ‘포스트 얄타’의 세계가 직면한 최대의 시련이 이미 첨예하게 나타나 있습니다.

만약 대응을 그르치면 수습할 수 없는 혼란을 불러옴은 물론이요, 멀리 지평선 위에 얼굴을 내민 글로벌리즘의 태양도 당장 검은 구름에 뒤덮여버리겠지요.

지금 저의 뇌리에는, 이 1월에 친밀하게 회담한 귀국(貴國)의 데 라 과루디아 주일대사(駐日大使)가 한 말 한마디가 선명하게 되살아납니다. 제가 아르헨티나의 국민성에 대해서 묻자 대사는 “한마디로 말하는 것은 어렵지만 …” 하고 양해를 구하면서, 그 특질을 ‘융합의 땅’이라고 표현했습니다. 참으로 훌륭한 통찰이며 특질이라고 생각합니다.

제가 말씀드릴 것까지도 없이 귀국의 지세(地勢)는 국내에 있으면서 온 세계의 풍경을 즐길 수 있다고 할 만큼 다양하고, 또한 국민도 다양한 민족이 융합하여 구성되어 있습니다. 저는 이 ‘융합의 땅’이라는 용광로에서, 미래를 향한 무한한 가능성이 들끓는 소리를 듣고 있다는 생각이 듭니다.

즉 융합이 낳은 카오스(혼돈)는 결코 단순한 무질서가 아닙니다. 그것은 새로운 코스모스(질서)의 성운(星雲)을 생성(生成)하는 창조적인 소용돌이이며, 그러한 카오스의 분류(噴流) 속에 인간의 창조적 생명의 다이나믹한 약동이 있습니다.

이것은 여러 민족의 ‘융합의 땅’인 아르헨티나의 모습과 통한다고 생각합니다. 그 에너지는 비등점(沸騰點)을 향한 과정에 있을지도 모릅니다.

그러나 귀국을 사랑한 프랑스의 사회학자 E.모랑이 유럽을 평한 ‘생성적(生成的) 혼돈(混沌)’이란 말은, 그대로 귀국의 특질과 이중으로 겹쳐 생각할 수 있지 않을까요. 거기에 제가 귀국을 새로운 글로벌리즘의 선구로 보는 이유가 있습니다.

세계시민적 인간상(人間像)이 바로 시대의 선구

그런데 이런 국경 없는 시대는 그것에 알맞은 새로운 ‘인간상’을 요구합니다. 그 점에서도 남미독립의 선구로서 긍지 드높은, ‘자유’와 ‘자치(自治)’의 정신으로 뒷받침된 개인주의가 뿌리내린 귀국의 전통은 괄목할 만한 가치가 있습니다.

더욱이 ‘융합의 땅’이 가꾼 코스모폴리탄(세계시민)적인 분위기도 있습니다. 이 소위 ‘개인의 자립’의 벡터와 ‘세계성’의 벡터의 조화에 저는 주목하고 싶습니다. 귀국의 대표적 시인인 보르헤스는, 상상력의 날개가 내키는 대로 시간과 공간을 초월한 미궁(迷宮)을 헤치고 들어가 “오로지 한 불사(不死)의 인간 — 그것이 모든 인간이다.”라고, 한 사람이 만인(萬人)을 포함하고, 만인이 한 사람으로 극(極)하는 불가사의에 육박하고 있습니다. 즉 한 인간의 내오(內奧)를 ‘세로’로 파 내려가서 ‘보편(普遍)’과 마주합니다.

또한 보르헤스는 “아르헨티나 사람은 한 시민이기 전에 한 인간이라는 것이 진상(眞相)이다.”라고도 말했습니다. 이것은 ‘가로’로 국가라는 인위적 테두리를 돌파해서, ‘인간’이라는 ‘보편’을 보는 것입니다. 이렇듯 보르헤스의 ‘세로’와 ‘가로’에서의 응시가 초점을 맺는 지점에 출현하는 것 ― 그것이 ‘개인의 자립’과 ‘세계성’을 겸비한 ‘코스모폴리탄적 인간상’의 이미지입니다.

광대한 팜파스에서 살아 나가는 가우초(목동)의 모습을 묘사한 귀국 문학의 걸작 《마르틴 피에로》, 지금까지도 사람들이 애송한다는 이 명작의 마지막에서, 주인공인 피에로가 이렇게 말합니다. “나의 모든 형제의 행불행(幸不幸)은 나의 행불행. 형제들은 내 삶의 자세를 자랑스럽게 마음속에 간직하고, 동포들은 언제까지나 나의 존재를 상기해주리라.”

어느 누구의 비호(庇護)도 요구하지 않는 독립불기(獨立不羈)의 상징이며, 약간 아우트로적인 가우초와 같은 인간성 속에, 이러한 ‘동포’에 대한 한없는 공감의 일념이 맥동하는 삶의 자세에, 저는 마음이 끌립니다. 자립한 개인이 그 가슴속에 호소하는 ‘동포(파이사노)’라는 말이 ‘인류’와 의의를 같이하는 시대가 곧 새로운 세기라고 생각합니다.

이와 같은 코스모폴리탄적인 개인이 세계에 공헌해야 할 가장 큰 과제로서, 앞으로 세계적으로 급격히 부상하리라고 생각되는 것이 인권문제입니다. 여러분도 아시는 바와 같이, 근년에 ‘제3세대의 인권’이 클로즈업되어, 뜻있는 사람들의 이목을 모으고 있습니다. 그것은 자유권적 기본권으로서 ‘제1세대의 인권’, 생존권적 기본권으로서 ‘제2세대의 인권’에 대해서, 발전·환경·평화 등을 내용으로 하고 있습니다.

제1, 제2의 인권이 ‘국가로부터의 자유’의 보장이나 국가에 요구하는 성격의 권리였다면, ‘제3세대의 인권’은 국가의 테두리를 초월한 지구적 규모의 대응이 없이는 참다운 해결을 바랄 수 없는 것이라는 점에 두드러진 특징이 있습니다.

예컨대 ‘환경문제에 대한 권리’를 보아도 오염되지 않은 공기와 물과 아울러 살아갈 권리를 확보하려면, 국경과 국익에 사로잡혀서는 해결할 수 없고, 지구적인 시야와 인류의 이익을 생각하는 발상에 기댈 수밖에 없습니다. 참으로 국경 없는 시대만이 코스모폴리탄적인 개인이 등장할 시라고 저는 굳게 믿습니다.

어쨌든 폐쇄적인 사고방식은 바뀌도록 요구되는 것이, 국경 없는 시대의 조류입니다. 개인에게도 자신을 초월해서 인류 전체와 관계가 있음을 자각할 수 있는 삶의 방식이 요구된다고 하겠습니다.

그런 가치체계 중 하나로서, 저는 인권문제에 대한 대처를 들고 싶습니다. 그리고 귀국의 국민성 가운데, 특히 젊은 세대에게서 그 기수(旗手)가 될 커다란 가능성을 찾아내는 것입니다

끝으로 오늘이, 역사 깊은 귀 대학과 멀리 일본의 젊은 대학인 소카대학교의 학술·교육교류의 첫걸음이 된다면, 이보다 더한 기쁨이 없겠습니다.

귀국과 귀 대학의 앞날에 무궁한 발전이 있기를 진심으로 염원하면서 간단하나마 저의 인사로 대신하겠습니다. (큰 박수)