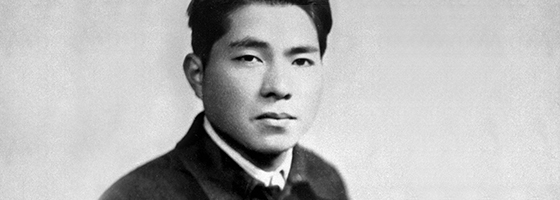

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

에세이

아름다운 지구

이스탄불 해협

“저쪽 해안이 아시아네요.”

아내가 손가락으로 가리켰다.

이쪽은 유럽의 동쪽 끝이다.

이 해협에 서면 ‘세계는 하나구나’ 하고 실감이 난다.

이스탄불. 보스포루스 해협의 양쪽 해안에 펼쳐지는 거리.

아시아에서 온 여행자는 이 거리에서 유럽과 만나고, 유럽에서 온 여행자는 이 거리에서 아시아의 향기로운 냄새에 취한다.

1992년 6월, 이 거리에 왔다. 30년 만이다. 이집트 카이로에서 비행기로 2시간 남짓. 카이로 길가에는 ‘불꽃’으로 알려진 꽃이 빨갛게 타고 있었지만, 이스탄불에서는 공항에 도착하자마자 청량한 튤립이 맞이해주었다.

거리에 나가자 변하지 않는 그리운 모습이 있었다. 비잔틴 풍의 장려(壯麗)한 건축. 터키블루의 대공을 찌르는 오벨리스크(이집트풍의 탑). 모스크의 첨탑. 바다를 내려다보는 일곱 개 언덕의 완만함. 그림과 같은 아라비아 문자의 아름다움. 벽의 모자이크와 아라베스크 모양(模樣). 어디를 보아도 그림이 된다. 그리고 향신료나 커피향. 양고기를 굽는 냄새. 바자(중동지역의 거리시장)의 왁자지껄함. 자동차나 높은 빌딩이 상당히 늘었다.

문득 보니 등에 커다란 짐을 지고 걷는 무리가 있었다. 이웃나라 불가리아에서 온 ‘쇼핑여행단’이라고 한다. 1989년 동유럽 혁명, 1991년의 소련 붕괴 후 사람들의 방문이 급격히 늘었다. 동유럽에서 물건을 가져와 팔고 터키에서 물건을 사서 자기 나라에 돌아가 판다. 서민은 늠름하다. 하루하루를 살아가야 하는 민중에게는 권력자가 정한 국경 등은 거추장스러울 뿐인지도 모른다.

해협이 바라다보이는 숙소에 도착했다. 해협의 폭은 평균 1킬로미터. 헤엄쳐 건널 수 있을 정도로 좁다. 사실 이땅에는 고대(古代)의 전설이 전해진다. 연인을 만나고 싶은 마음 하나로 저녁마다 해협을 헤엄쳐 왕복한 젊은이가 있었다고 한다.

정열이 있으면 거리는 문제가 되지 않는다. 그리 먼 곳도 없다. 나라와 나라, 민족과 민족 그 사이의 ‘해협’도 뭐가 멀겠는가.

해협의 바로 앞 건물은 돌마바흐체 궁전. 오스만 제국의 군주가 거처하던 성(城)이다. 터키혁명 후, 무스타파 케말 아타튀르크 초대 대통령은 수도를 앙카라로 이전했지만 이스탄불 체류 중에는 이 궁전을 사용했다. 1938년 11월 10일, 궁전의 한 방에서 57세 나이로 서거. 지금도 궁전의 모든 시계는 그가 서거한 아침 9시 5분을 가리킨 채로 바늘이 정지되어 있다.

그는 “오래된 벗을 소중히 하며, 새로운 벗을 사귀어라” 하고 유언을 남겼다. 그것은 주변에 실로 많은 나라로 둘러싸인 터키가 끝까지 평화롭게 살기 바라는, 국부(國父)로서의 외침이었다. 그는 국제정치에서 고립된다는 것의 두려움을 깊이 알고 있었다.

한편 그가 ‘근대화 모델’로 택한 일본은 지금도 여전히 ‘가까이에 벗이 없는 나라’로 있다. 위험하다.

그랜드바자(대형시장)에는 안으로 몇 천 칸의 가게가 늘어서있어 여행자에게는 마치 미로(迷路)와 같다.

이처럼 이스탄불에 있으면 몇천 년 역사의 미로에 들어서는 것과 같다. 어느 때는 그리스 세계의 한 부분이고, 어느 때는 그리스도교 세계의 제일 중심이며, 이윽고 이슬람 세계의 중심으로 되었다. 거듭 쌓인 역사가, 모아 놓은 거울처럼 서로 비추어 눈이 부실 정도다. 영화(榮華)와 비참이 만들어낸 천 가지의 색. 사랑과 괴로움이 만들어낸 만 가지의 얼굴. 무수한 인생에 대한 사색이 거리 여기저기에 사향 냄새처럼 배어 있다. 그리고 길 가는 사람들의 다양함! 아랍풍 사람. 그리스계 사람. 몽골계 얼굴. 러시아계. 동유럽계. 머리색만 보아도 흑단처럼 검은 머리가 있는가 하면, 저녁 놀처럼 빨갛거나 녹은 황금 개울처럼 파도치는 머리카락도 있다. 이 거리는 그 자체로 ‘세계’다.

민족이란 무엇인가. 터키 출신의 야먼 박사(하버드대 교수)는 민족분쟁은 “민족문제가 아니고 권력문제다”라고 본질을 갈파하고 계셨다. 타민족에 대한 적의를 선동해야 권력자에 대한 구심력을 증가시켜 자신의 처지가 좋아지기 때문이다.

역사의 조류는 어디로 향하는가.

이 해협에는 실은 표면의 해류 밑에 또 다른 흐름이 있다. 표면의 해류는 시속 3∼4킬로미터의 속도로 흑해에서 남쪽 마르마라해로 흘러 들어간다. 그러나 그 아래 40미터에는 역방향으로 흐르는 더 완만한 줄기가 있다. 지금 혼돈 속의 사람들은 세기가 바뀌는 길목에 서서 ‘지구가족 시대’로 가는 준비가 제대로 되어 있지 않다. 새로운 시대에 대한 불안에서 국가주의라는 과거의 ‘부족(部族)의식’ 속으로 도망치는 역행도 나올 것이다. 그 위험한 행동은 일본에서도 눈에 뜨인다. 그러나 시대의 저류는 서서히 반대 방향으로 흐르고 있는 것이다.

도착한 날 저녁에는 초청을 받아 ‘이스탄불국제예술제’에 참석했다. 베토벤 ‘제9교향곡’이 개막을 장식했다. ‘서로 감싸 안아라, 인류여!’

그 곡은 너무나도 이 거리에 어울렸다. 끝나고 밖으로 나오자 제전을 축복하는 불꽃이 피어올랐다.

이스탄불의 저녁 하늘에 장엄한 장미꽃이 몇 번이고 몇 번이고 계속 피어올랐다.