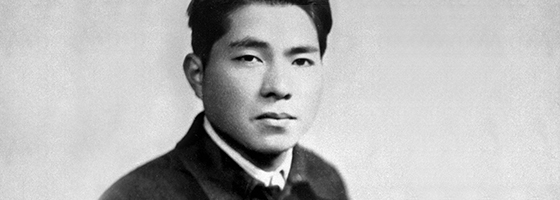

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

에세이

아름다운 지구

연못가의 노래

움직이지 않는다.

연꽃 봉오리 위에서 고추잠자리가 날개를 쉬고 있다.

꼼짝도 하지 않는다.

다섯 번 셔터를 눌렀다. 아직도 움직이지 않는다.

수면의 반짝거림에 이끌린 것일까.

나는 데 지친 날개가 좀처럼 회복되지 않는 것일까.

구름 덮인 하늘을 가르고 햇살이 비치기를 기다리고 있는 것일까.

‘비상(飛翔)의 왕자(王者)’는 연한 복숭아빛 꽃봉오리를 모양새 좋은 ‘왕좌(王座)’로 보고 마음에 들었던 것일까.

도쿄의 장마는 아직 끝나지 않았다.

1991년 7월 15일.

옅게 구름 낀 하늘 아래 학회 본부의 한쪽 귀퉁이에 있는 연못을 들여다보자 3개의 화분에 담긴 연꽃이 연못의 가장자리에 놓여져 있었다.

연꽃 이파리는 크게 펼쳐져 다른 화분을 완전히 덮어 가리고 말았다.

가까이 가 보았다.

굵은 잎줄기가 뻗어 있는 잎이 문득 어느 곤충의 날개처럼 보였다.

한편 투명한 잠자리의 날개에는 그물눈처럼 날개선이 뻗어 어느 잎처럼 보인다.

원래 하나의 목숨이 한쪽은 바람에 흔들리는 푸른 초목이 되고, 또 한쪽은 바람을 가르며 나는 곤충이 되어 지금 이곳에서 다시 하나가 된 것일까. 어떠한 예술도 필적할 수 없는 불가사의한 조형미(造形美)였다. 모든 것은 연결되어 있음을 가르쳐주고 있었다.

어릴 적에 잠자리는 친구였다.

1940년대. 도쿄에도 푸른 숲이 있고 전원(田園)이 있었다.

내 고향 오타의 다마강에도 넘칠 만큼 많은 수량(水量)이 있었고 넓디넓은 고요함이 있었다. 고추잠자리가 날고 반딧불이가 춤추고 있었다.

여름방학. 우리 소년들은 아침이슬이 내린 논길을 밟으며 잠자리를 쫓았다. 저편에는 소나기 구름이 피어나고 있었다.

뜨거운 태양 아래서 풍기는 풀 냄새는 숨을 막히게 한다. 표적은 단 하나. 왕자 장수잠자리다.

밀잠자리도 밀잠자리의 암컷도 악동(惡童)들의 눈에는 들어오지 않는다.

장수잠자리야말로 크기 면에서도 검정과 황금의 줄무늬 면에서도 단연 다른 것들을 압도하는 풍격이 있다.

표적을 발견한다. 잠자리채를 숨기고 숨을 죽여 가만히 엎드려 기다린다. 잠자리채로 확 잡아챈다.

잡힌 채 속에서 크게 날개 치는 소리를 내고 있는 장수잠자리를 발견했을 때의 그 기쁨. 물리지 않도록 주의하며 날개를 누른다.

한참 자랑한 후에 하늘에 놓아 주었지만 그때의 잠자리 잡이는 어린이들의 문화였다.

그러나 도쿄의 하늘에는 잠자리떼가 사라진 지 오래다. 고추잠자리는 비행기로 바뀌고 반딧불은 네온으로 바뀌고 말았다.

잠자리들과 함께 인간의 시정(詩情)까지 사라지고 만 것 같아 허전하다.

예부터 일본은 ‘잠자리 왕국’이었다. 작은 열도(列島)에 180종의 잠자리가 있다. 세계 제일이라고 한다. 일본의 옛이름도 ‘아키츠시마’.즉, ‘잠자리 섬’ 을 뜻한다. 히말라야와 일본에서만 볼 수 있는‘살아 있는 화석’ 무카시 잠자리도 날고 있다. 1억 수천만 년 전 옛날과 다름없는 모습이라고 한다. 공룡들 사이를 씽씽 날고 있던 때와 다름없는 것이다.

원래 잠자리의 조상이 태어난 것은 3억 년 전. 사람의 조상은 수백만 년 전. 지구의 동료로서는 인간보다도 훨씬 선배다. 3억 년의 목숨을 연면히 부모로부터 자식에게 계속 이어 온 경위를 생각하면 장엄함에 감동한다.

눈앞의 작은 생명도 몸에 유구한 지구의 역사를 머금고 있다.

살아 있는 모든 것 일체가 ‘지구의 세포’인 것이다. 작은 ‘살아 있는 지구’인 것이다.

물가의 고추잠자리가 머무는 연꽃잎도 풍요롭고 윤택하게 수분을 머금고 싱싱했다.

잠자리는 유충(幼蟲) 시절을 물 속에서 보낸다. 그렇기 때문에 물가는 잠자리의 고향이다.

유충이 성충(成蟲)으로 우화(羽化)할 때 ‘잔잔한’ 시각(時刻)을 고른다고 한다.

해질 무렵의 잔잔함이나 아침의 잔잔함. 바람이 멎고 정적(靜寂)이 잠시 일대를 감쌀 때 유충은 갈대줄기를 타고 올라와 수면에 얼굴을 내민다. 주의 깊게 주위를 살펴보고 변신을 시작하는 것이다.

물결의 잔잔함은 조류의 간만과 관계가 있다. 만조간조(滿潮干潮)는 지구의 호흡이다. 그 리듬을 어떻게 작은 유충이 알고 있는 것일까.

인간의 탄생과 죽음도 조류의 간만과 관계가 있다고 한다.

사람도 잠자리도 지구와 함께 생사의 리듬을 연주하고 있는 것일까.

날개가 빛났다.

연꽃 잎 위에 맺힌 하얀 이슬이 실로 꿰어지지 않은 수정(水晶) 구슬처럼 미끌어져 갔다.

잠자리는 소리도 없이 허공에 떠서 재빨리 연못을 벗어나 보이지 않게 되었다.

‘나는 막대기’에서 ‘잠자리’로 되었다는 설(說)을 납득할 수 있는 시원스런 모습이었다.

주저하지도 않고 일직선으로 날아갔다.

연꽃 잎은 아무런 일도 없었다는 듯이, 조용히 자기 자신이 개화(開化) 때를 계속 기다리고 있다.

그 단정함은 멜로디 없는 하늘의 음악이 나타난 것처럼 보였다.