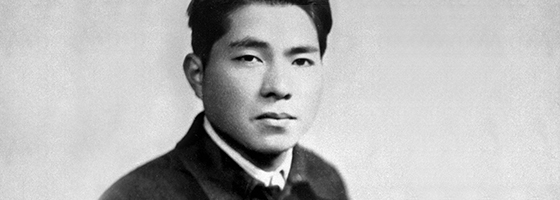

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

에세이

아름다운 지구

파리의 삼색기

분주한 하루였다. 비에 씻겨 내린 파리의 거리를 몇 번이고 왕래했다. 오래간만에 방문한 파리는 역시 아름다웠다. 이렇게 미술관이 많은 거리도 없지만, 이렇게 미술관에 갈 필요가 없는 거리도 없다.

거리 그 자체가 미술관이기 때문이다. 그런데도 도시는 매우 인간적이다. 사람들은 세련되고 멋지며, 수줍어하면서도 조금은 냉소적이다. 우아하고 재치가 섞인 부드러운 지성의 몸가짐이 거리에 넘쳐있다.

그날은 1991년 6월 20일이었다. 전날 저녁 무렵, 빛이 내리쬐는 프랑스 남부의 툴루즈에서 막 도착했다. 아침, 파리 교외의 숙소에서 일찌감치 나와 시내로 향했다. 오전에 랑그 문화부 장관과 회견이 있었기 때문이다.

저녁 무렵에는 포엘 상원의장의 공관에 초대받았다. 다음 날에는 '빅토르 위고 문학기념관' 개관식을 앞두고 있었다. 회견 중에 틈을 내어 개관식 최종 협의도 해야 했다.

시내 호텔 방 한 칸이 그날의 활동거점이 되었다. 몇 번이고 방을 들락거렸다. 방에 돌아올 때마다 창문 밖으로 눈길을 주었다. 발코니에는 우아한 빨간색 제라늄이 있었고, 길 건너편에는 '튈르리 공원'이 있었다.

마로니에, 아카시아, 보리수 … 짙은 색과 옅은 색의 푸르름으로 물기가 올라 있었다. 파리에서는 자연까지도 멋쟁이다. '사 세 파리-이것이 파리다'라는 자랑스러움에 새침데기처럼 위를 향해 미소 짓고 있는 듯이 보였다. 과거 이 공원 일대는 프랑스혁명이 일어난 격동의 무대였다.

'왕정(王政) 폐지'와 '공화국 탄생'을 선언한 국민회의 의회장(議會場)도 바로 눈앞에 있었다. 그 역사적 공간을 향해 무언(無言)의 의사를 발하는 것 같은 적,백,청의 프랑스 국기가 나란히 서 있었다.

삼색기의 세 가지 색상은 '자유' '평등' '우애'라는 공화국 정신을 상징한다. 그러나 이 영광의 삼색기를 전혀 다른 깃발 아래 내리지 않으면 안 되는 시기가 있었다. 나치에 의한 파리 점령 시기이다. 1940년부터 4년 간. '하켄크로이츠(갈고리 십자) 깃발이 파리의 몇 백 개라는 호텔에, 건물에, 저택에, 심지어 에펠탑 정상에도 휘날렸다.

굴욕의 4년 간. 이 리볼리 거리도 나치 깃발 일색이 되었다. 실은 나치 점령군 본부가 설치된 곳이 제라늄이 피는 이 호텔이었던 것이다. 인생, 어떠한 '깃발'을 걸고 살 것인가. 깃발은 '내 혼(魂)의 문장(紋章:집이나 단체를 나타내는 일정한 표지)'이다.

드골 장군은 군기(軍旗)를 사관학교에 넘기며 말했다. "이 깃발은 제군에게 '자유와 금전(金錢)을 단념하라'고 요구한다. 그 대신 제군이 손에 쥐는 것은 비교할 수 없는 것, 즉 '영광'이다." 나치 점령하, 드골 장군은 영국에서 프랑스 민중에게 저항을 호소했다. 호소에 부응한 어부 한 사람이 혼자 영국으로 향했다. 영국해협을 건너가는 그의 작은 배에 펄럭이는 것은 바로 조국의 긍지인 삼색기였다. 이윽고 파리 해방의 날이 찾아왔다. 뉴스를 알리는 라디오 아나운서는 "기쁜 나머지 미칠 것 같다!"고 외치며 위고의 시(詩)를 낭송하기 시작했다.

눈을 떠라!

치욕은 이제 그만!

위대한 프랑스를 부흥하라!

위대한 파리를 부흥하라!

이 소리에 시민은 모두 커튼을 열었다

창문을 열고 이웃 간에 껴안고 도로에 달려나와 환성을 질렀다. '라 마르세예즈' 대합창이 파리를 감쌌다. 우리에게는 우리의 노래가 있다. 우리에게는 우리의 깃발이 있다.

'내 인생의 깃발' '신념의 깃발'. 그것을 걸고 앞으로 앞으로 생명을 다 태우며 최후의, 최후의 결승점까지 계속 걷고 행진한 인생은 행복하다. 사람은 이상(理想)을 실현하기 위해 태어난 것이다.

사람은 쇠사슬을 질질 끌기 위해서가 아니라, 날개를 펴기 위해 태어난 것이다. 그렇게 외친 위고의 거리, 파리에 건배. 자유의 도읍지 파리에 건배. 포엘 의장과 회견을 마치고 방에 돌아오자 창문 저쪽 하늘에는 '쌍무지개'가 떠 있었다. 하늘의 다리의 좌우 난간처럼 빛나고 있었다.