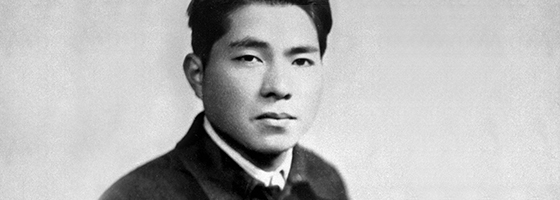

아카이브 이케다 다이사쿠 선생님은 평화운동가, 불교철학자, 교육자, 작가 그리고 시인으로 대화를 통한 평화 증진에 평생을 바쳤습니다.

에세이

아름다운 지구

물의 도시 스톡홀름

스톡홀름은 ‘백야(白夜)’의 계절이었다.

매일 일조 시간은 20시간.

하늘이 푸르고 환하여 저녁이 된 것도 모른 채 시계를 보면 밤 9시나 10시였다. 북쪽 하늘에서 비추는 얕은 햇살은 거리에도 사람에게도 청결한 투명감을 주고 있었다.

공원에는 짧은 여름을 아쉬워하며 일광욕에 바쁜 사람들. 아장아장 걷는 아이와 산책하는 아버지. 구(舊)시가지에는 부딪칠 듯한 좁은 골목길에 테이블을 내놓고 담소하는 나이든 사람들. 누구든지 자기 방식대로 자신의 인생을 즐기고 있다는 느낌이 드는 거리다.

1989년 6월. 영국에서 스웨덴으로 날아갔다. 수도 스톡홀름은 ‘북유럽의 베니스’라고 칭송받고 있다. ‘물에 떠 있는 도시’다. 시 중심부까지 항구가 들어서 있다. 14개 섬이 다리로 연결되어 수로가 종횡으로 이어진다. 게다가 그 물은 시내에서 수영이나 낚시를 할 수 있을 정도로 맑다. 숲이 있고 호수가 있다. 공기도 침엽수의 향기가 섞여 있는 듯 맛있다.

왕궁으로 구스타프 국왕 부부를 예방했다. 소탈한 부부였다. 국왕은 환경보호를 위해, 실비아 왕비는 장애인 복지를 위해 활동하고 계신다. 왕비는 1972년 뮌헨 올림픽에서 서독 올림픽조직위원회 공식안내그룹의 대표였다. 당시 황태자였던 국왕이 첫눈에 반해 ‘올림픽이 맺어 준 사랑’으로 세계에 알려졌다. 왕비가 스웨덴에 대해 가졌던 첫인상을 얘기해주셨다. “제가 스웨덴에 왔을 때, 거리에 장애인 모습이 굉장히 많이 보였습니다. 왜인가 하고 생각했습니다. 실은 장애인이 많은 것이 아니었습니다. 예를 들면 영화관이나 화장실 등에도 장애인용 설비가 갖추어져 ‘장애인들이 사회 속으로 들어가 다른 사람과 함께 생활할 수 있도록’ 되어 있었습니다.”

전문용어로는 ‘노멀라이제이션(nomalization)’이라고 불린다. ‘어떠한 장애를 가지고 있어도 모두와 함께 보통생활을 할 권리가 있다’는 철학이다. 고령자도 신체장애인도 정신에 장애가 있는 사람도 함께 살고 함께 생활할 수 있도록 연구를 거듭해 왔다. 인간은 누구나 무엇인가 어려움을 갖고 있기에, 장애는 절대로 잘못도 부끄러워할 일이 아니다. 인간의 눈길이 부드러운 나라. 그것이 스웨덴이다. ‘인간에게 무엇이 행복인가?’ 언제나 거기서 발상하여 사회를 계속 개선해 왔다. 미지의 항해를 두려워하지 않고 바다로 나아간 바이킹의 자손답게 인류 진보 최전선의 파도를 헤치고 나가는 나라다. 2백 년 가까이 전쟁도 하지 않았다.

스톡홀름의 기원(起源)에는 전설이 있다. 선녀와 나무꾼 전설과 비슷한 이야기이다. 어느 날, 한 어부가 많은 물고기를 잡다가 그만 늦어지고 말았다. 밤이 깊어져 달이 높이 떴다. 물의 흐름 속에 검은 점들이 무척 빠르게 움직이는 것이 보였다. 큰 무리의 바다표범이었다. 눈 깜짝할 사이에 큰 무리는 비할 데 없을 만큼 아름다운 아가씨들로 변했다. 전해지는 이야기 속의 ‘바다 아가씨’들이었다.

어부는 아가씨들이 즐겁게 놀고 있는 틈을 타 바다표범의 모피를 한 장 숨겼다. 아가씨들이 돌아가려고 물가까지 왔지만 한 아가씨만은 모피를 아무리 찾아도 찾을 수 없었다. 흐느껴 우는 아가씨를 어부는 집으로 데려왔다. 어부의 어머니도 아가씨를 친절하게 대해 주었다. 이윽고 아가씨는 쾌활해지고 어부와 결혼하기로 했다.

결혼식을 위해 배를 탔다. 처음 아가씨와 만났던 근처까지 오자 어부는 미소를 지으며 바다표범의 모피에 관한 이야기를 꺼냈다. “어머, 무슨 말이죠?” 아가씨는 까맣게 잊고 있는 듯했다. “꿈에서 본 게 아니에요?”

어부는 진짜임을 증명하기 위해 숨겨 둔 모피를 돌 밑에서 꺼냈다. 그러자 신부는 재빨리 모피를 집어 들어 머리부터 뒤집어쓰고 눈 깜짝할 사이에 헤엄쳐 가버렸다. 쫓아갔지만 도저히 따라잡을 수 없었다.

어부는 너무나 슬픈 나머지 자포자기하여 창을 멀리 던졌다. 맞출 생각은 없었지만 창은 그만 그녀를 맞추고 말았다. 가엾게도 바다 아가씨는 고통스러운 소리를 내면서 물 속으로 모습을 감추었다.

기다려도 기다려도 돌아오지 않았다. 어부는 주위 바다가 부드러운 빛으로 빛나고 있는 것을 깨달았다. 아가씨의 피가 섞인 바닷물이 해안가를 적시자 꽃이 피어 좋은 향기를 풍겼다. 이후, 이 해안가를 보는 사람은 누구나 매혹당하고 동경하게 되었다. 이곳이 지금의 스톡홀름으로 되었다.

《닐스의 신기한 여행》에서 이 이야기를 전한 셀마 라겔뢰프도 다리에 장애가 있었다. 그러나 문학의 날개로 날개 치고 있었다. 그녀는 말했다. “아름다운 것을 마음으로 생각만 하고 있는 사람은 ‘봄을 진정으로 기다리고 있다’고는 말할 수 없습니다. 눈(雪)으로 뒤덮인 곳에서 처음으로 드러나 보이는 흙을 이 손으로 움켜쥐고 땅에 입맞추며 쐐기풀의 잎으로 자신의 피부를 찔러 따가운 아픔을 느껴야 합니다!”

북유럽의 겨울은 길고 지내기 힘들다. 그 속에서 사람들은 봄을 기다리고 자신의 손으로 ‘봄’을 움켜잡는 불굴의 마음을 키웠던 것이다. “하면 된다. 인생도 사회도 바꿀 수 있다. 운명이라고 말하는 것을 그만두자. 어쩔 수 없다고 말하는 것도 그만두자”고.

스톡홀름의 6월은 라일락 꽃이 한창때였다. 수많은 보랏빛 꽃송이가 청록빛을 띤 하늘에 잔잔하게 비치고 있었다. 라일락 잎은 하트 모양을 하고 있다. 따뜻하고 강한 무수한 ‘하트’에 감싸인 북쪽의 도시였다.